2024年8月27日美国化学学会旗下的JCR一区,工程技术-材料科学领域的综合类期刊《ACS Applied Materials & Interfaces》 刊登了一篇题为“Regulating the Pore Structure of Biomass-Derived Hard Carbon for an Advanced Sodium-Ion Battery”,第一作者为中南大学2022级硕士研究生刘睿和唐正,通讯作者是我司首席科学家王海燕教授。

负极材料的选择

众所周知,负极材料是电池在充放电过程中锂离子嵌入/脱出的载体,影响电池的首次效率、循环性能等。由于钠离子半径大于锂离子,无法在石墨层间嵌入/脱嵌,因此钠电池负极无法沿用石墨负极。如图1所示,目前钠电池负极材料主要有:碳质材料、合金化反应材料和金属氧化物/硫化物等。合金类材料成本高,储钠过程中体积膨胀严重,材料粉化,循环稳定性差;金属化合物材料价格昂贵,穿梭效应严重,库伦效率低。碳质材料具有原料丰富、成本低廉、合成简单和工作电位低等优点,是目前主流的钠电池负极材料。碳质材料包括硬碳、软碳等无定形碳,目前主流厂家都在无定形碳的技术路径上有所布局,其中又以硬碳负极为主,软碳负极为辅。硬碳具备储钠能力好、容量高、工作电位低、成本低等优势,更加适合用于构建性能优异的钠离子电池。展现出潜在规模化应用前景,是钠离子电池负极材料的重点发展方向。

图1 钠电池常见负极材料对比图

国内外大厂钠电负极材料布局

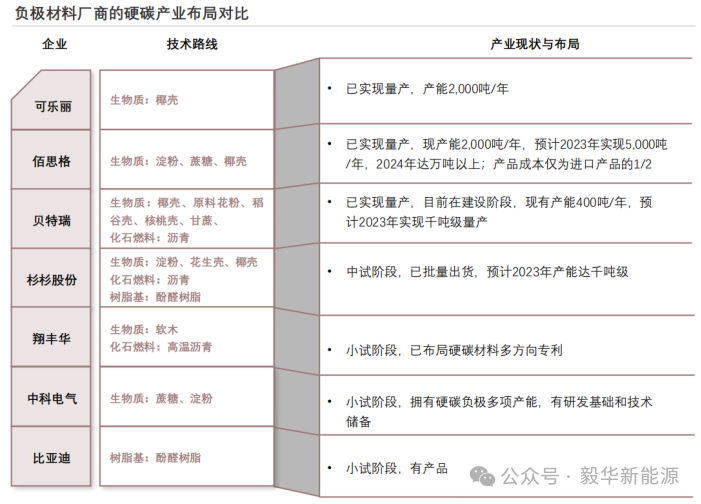

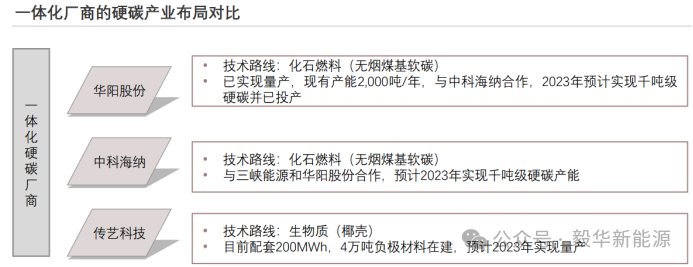

针对硬碳的大规模生产,国内外主流负极企业均在积极布局中。如图2所示,在各国政策支持和市场需求推动下,硬碳负极材料的研发和生产得到了快速发展。随着在国内外钠离子电池产业化的稳步推进下,作为配套产业之一的硬碳负极材料将呈现快速扩容态势。预计在佰思格、圣泉集团、贝瑞特、华阳股份、元力股份、杉杉股份等企业的推动下,2026年国内硬碳负极材料产量将达到5.68万吨,2026年国内硬碳负极材料需求量达到6万吨。

图2 各龙头公司在钠电硬碳负极材料方向的产业布局

硬碳材料

硬碳是非石墨化碳,即使加热至 2800℃ 都难以石墨化,其拥有丰富的微晶无序结构,氧化还原电位较低。硬碳的独特结构决定其具有多种类型的可逆储钠位点,对钠离子的吸附、嵌入、脱出过程十分有益,展现其优益的储钠性能。同时,其负极储钠电位低,有利于提高全电池的电压和能量密度,具有良好的循环性能。硬碳充放电区具备斜坡段和平台段,普遍比容量可以达到300-350 mAh/g,优化改性后可达到 400 mAh/g,将超过锂电石墨的理论比容量(372 mAh/g)。在制备硬碳负极材料时,前驱体的选择对最终材料的结构、性能和成本具有重要影响。

前驱体的选择

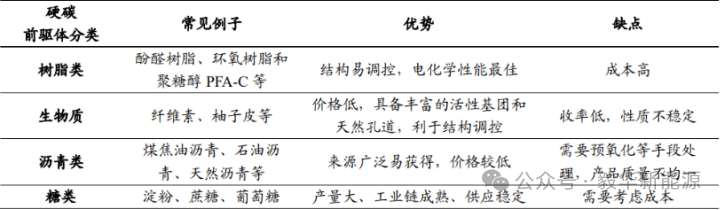

硬碳的前驱体可以是多种有机物,如生物质(如木质纤维素、秸秆等)、树脂类(如酚醛树脂、环氧树脂等)、沥青类和糖类。如图3所示,不同前驱体经过高温热解过程的结构特征、微观结构和储量的差异都会影响最终硬碳成本和性能。因此寻找一种价格低廉、性能优异、一致性高且供应稳定的前驱体原料至关重要。树脂衍生的硬碳成本过高,石油和沥青衍生的碳材料表现出低容量(低于230 mAh/g),这阻碍了其商业可行性。生物质材料具有可再生性、环境友好、资源丰富、结构可调等优势受到了广泛关注。

图3 常见硬碳前驱体分类

基于以上分析,本文选择生物质材料中的生物质竹作为研究重点。通过对竹材前驱体进行简单的球磨处理,对前驱体中的碳链长度进行改性,成功制备了一种孔结构可调的竹源硬质炭。通过有效控制碳层在高温碳化过程中的重排行为,形成从闭孔到开孔的多种孔结构,对电化学性能产生显著影响。具有丰富闭孔的优化硬碳在20 mA/g下表现出356 mAh/g的高比容量,超过裸硬碳(243 mAh/g)和具有丰富开孔的硬碳(20 mA/g下129 mAh/g),易实现大规模生产,这项研究为硬碳负极多孔设计提供了非常有价值的见解,提出了一种有前途的方法,显著提高了生物质前体的硬碳阳极材料的性能。

图4 生物质竹前驱体制备的硬碳的电化学性能

小结:

随着目前资源日益匮乏的锂离子电池已经不能够满足能源领域不断增长的需求。发展成本低廉、资源丰富、安全性高的钠离子电池势在必行。而硬碳作为唯一可能商业化应用的负极材料受到了广泛的关注。因此设计合成钠离子电池硬碳负极材料以及研究其储钠机理,对促进钠离子电池的产业化应用和新一代新能源储存和转换的发展具有十分重要的意义,王教授采用成本低廉,资源丰富的生物质竹材料,通过简单的球磨处理实现了对硬碳结构的可调,制备出的硬碳在20 mA/g下表现出356 mAh/g的高比容量,具有非常广阔的应用前景。

资料来源:头豹研究院报告,国海证券研究所报告

文章信息:

Tang, Z.; Liu, R.; Jiang, D.; Cai, S.; Li, H.; Sun, D.; Tang, Y.; Wang, H. Regulating the Pore Structure of Biomass-Derived Hard Carbon for an Advanced Sodium-Ion Battery. ACS Appl. Mater. Interfaces 2024. https://doi.org/10.1021/acsami.4c08082.

首席科学家:

王海燕,中南大学教授,博士生导师,青年长江学者,香江学者,湖南省科技创新领军人才。化学电源湖南省重点实验室副主任,中国储能与动力电池及其材料专业委员会副秘书长,湖南省电池行业协会执行秘书长及专委会副主任。师陈立泉院士,黄可龙教授。曾获国家公派留学英国University of St. Andrews,合作导师英国皇家科学院院士Peter. G Bruce教授。近几年一直从事能源材料化学和应用电化学的基础研究,获授权国家发明专利20余项,获湖南省自然科学二等奖(2020),重庆市科技进步一等奖(2017)和天津市科技进步三等奖等,入围Research.com中国材料科学领域Top 1000科学家(Ranking #923),入围斯坦福大学全球前2%顶尖科学家榜单,入围爱思唯尔2023中国高被引学者。2021年入选国际先进材料协会会士(Fellow of IAAM),2022年获中国化工学会侯德榜化工科学技术青年奖,2023年获全球华人化工学会“未来化工学者”奖。目前以第一或通讯作者在Nat. Commun, Angew. Chem. Int. Ed, Energy Environ Sci, Adv Mater, Sci Bull, Adv Energy Mater, Adv Funct Mater, Nano Energy, ACS Nano等国内外知名期刊发表论文180余篇,论文已被他引1.3万余次,H指数为66。